前端技术资讯

前端技术最新资讯,JavaScript生态动态、框架更新、性能优化技巧。涵盖React、Vue、Node.js等热门技术栈,为前端开发者提供第一手技术情报与最佳实践分享。

共 9 篇

欢迎来到前端技术资讯专栏!这里汇聚了JavaScript生态系统的最新动态、框架更新和性能优化技巧。无论你是前端新手还是资深开发者,都能在这里获得最有价值的技术情报。

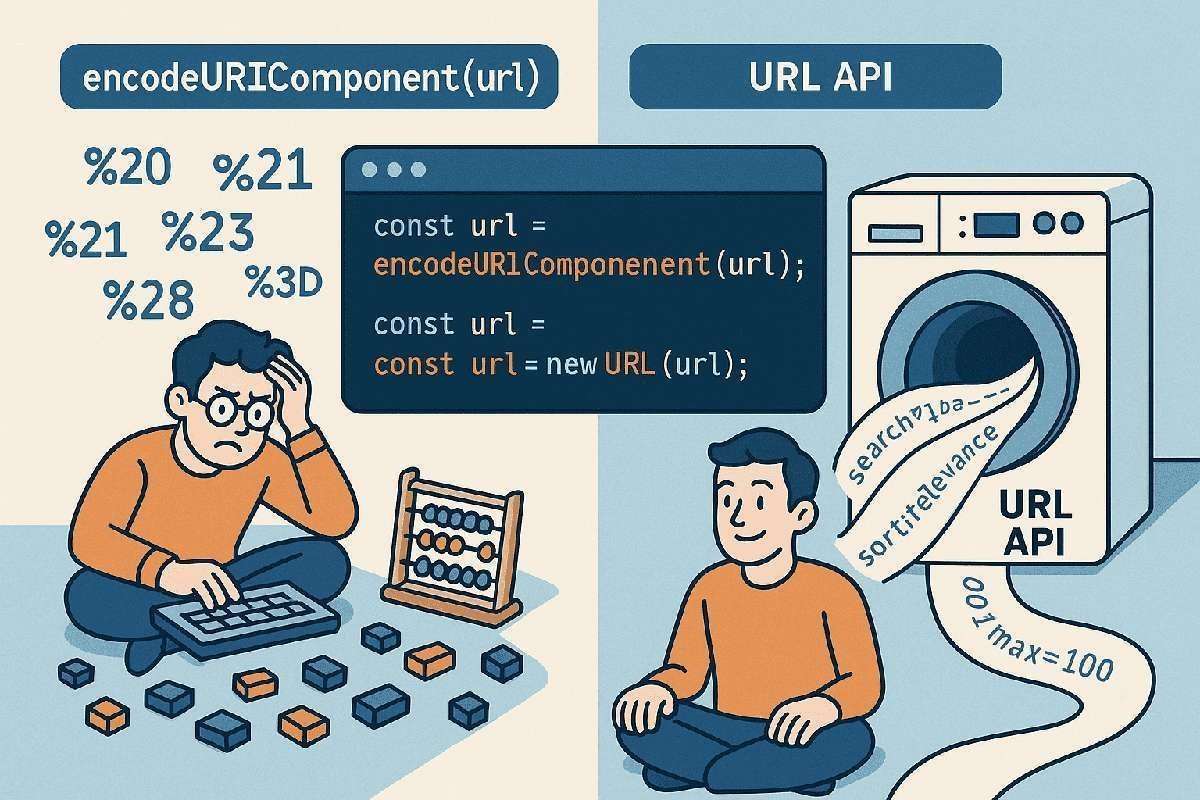

2025年,跟 encodeURIComponent() 说再见吧

用全新的 URL() 构建更干净的 URL,告别繁琐的 encodeURIComponent 编码方式

September 6, 2025 · 1 min · 144 words · 梦兽编程

一个中间件优化技巧,让我的Node.js服务器快了40%

学会这个中间件设计模式,不用重写代码就能大幅提升Node.js性能,降低延迟,提高扩展性

August 19, 2025 · 1 min · 120 words · 梦兽编程

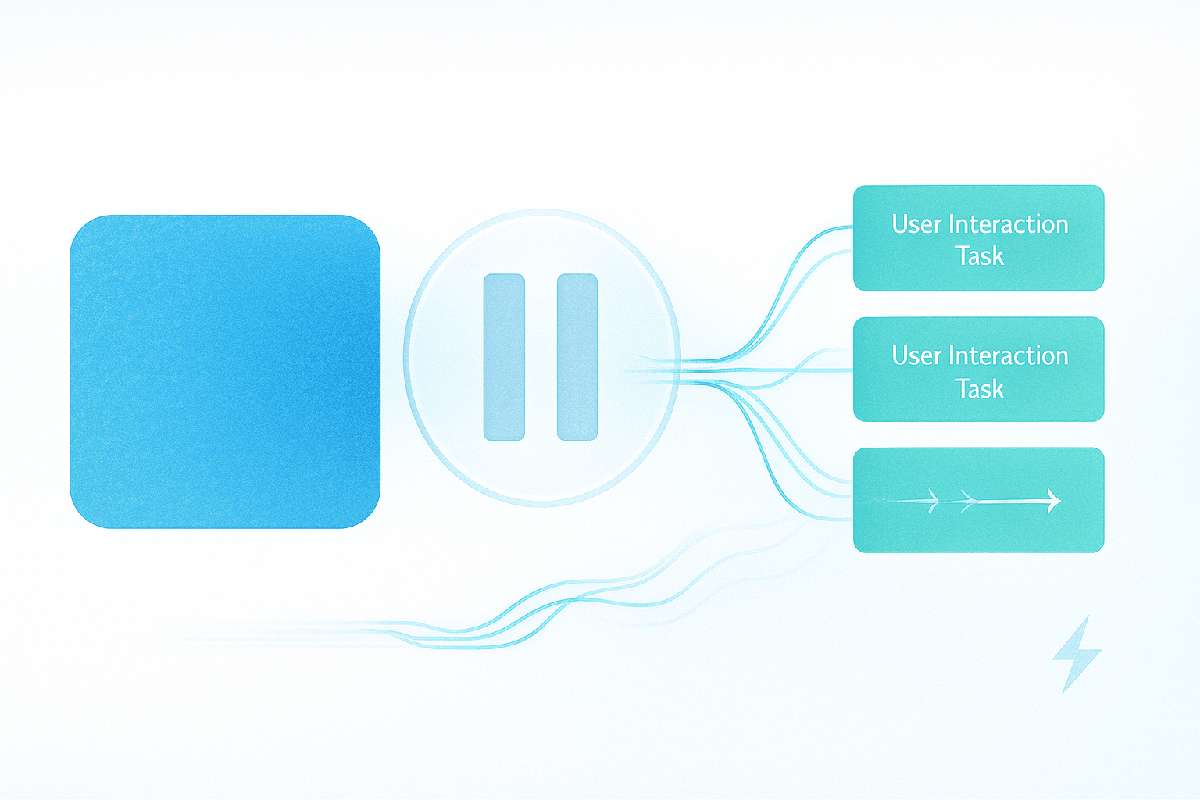

用 scheduler.yield() 让你的网页应用飞起来⚡

通过拆分大任务来保持UI流畅,就像聪明的餐厅服务员一样

August 15, 2025 · 1 min · 170 words · 梦兽编程

JavaScript 字符串 substr() 已被废弃:为什么会踩坑?最清晰替代指南(slice/substring)

别再用 substr() 了!该 API 已被标准废弃且存在兼容性隐患。本文用通俗实例对比 slice() 与 substring(),提供迁移清单与最佳实践,帮你快速无痛替换。

August 10, 2025 · 1 min · 190 words · 梦兽编程

LocalStorage 终极指南:5个致命陷阱,99%开发者踩过坑

深度解析 LocalStorage 的5个关键缺陷:同步阻塞、跨窗口通信、数据类型限制、存储容量限制、安全隐患。包含实战代码示例和最佳实践。

August 4, 2025 · 1 min · 184 words · 梦兽编程

HTML推测规则(Speculation Rules)实战指南:通过预取和预渲染实现即时页面加载

详解HTML5推测规则API,用6行代码实现网页预加载和预渲染,让网站加载速度提升90%。包含Chrome Speculation Rules完整配置和兼容性解决方案。

August 1, 2025 · 2 min · 291 words · 梦兽编程

JavaScript测试与调试终极指南:从单元测试到E2E,成为面试杀手

掌握JavaScript测试与调试技巧,从单元测试到E2E测试,从console.log到断点调试,成为让面试官刮目相看的专业开发者

January 27, 2025 · 2 min · 302 words · 梦兽编程

React性能瓶颈与未来:为何硅谷CTO们正从React转向Svelte/Solid/Astro

揭秘24家顶级科技公司CTO为何集体叛逃React,深度分析性能瓶颈、开发效率、人才成本等五大真相

December 19, 2024 · 1 min · 43 words · 梦兽编程

Bun (Elysia) vs Rust (Actix) 性能实测:新贵与老炮的极限对决

Bun 和 Rust 谁更快?本篇用真实短链服务性能测试,详细对比 Bun(Elysia)与 Rust(Actix)在吞吐量、延迟、开发体验等方面的优劣,助你选对技术栈。

July 22, 2024 · 1 min · 62 words · 梦兽编程